Las máquinas, como evoluciones formales de las herramientas, han estado con nosotros desde el inicio del desarrollo cultural. Primero como extensiones de los seres humanos, y luego como artefactos independientes de la manipulación del hombre.

Los artificios han acompañado al homo sapiens no solo en su desarrollo tecnológico, sino incluso en su conciencia mítica: Vulcano, forjador de las armas de los dioses, tenía a su mando marionetas de oro que le ayudaban en su labor; en la literatura judía tenemos la figura del golem como ente animado por poderes adquiridos gracias a la cercanía con Dios; Pigmalión y Galatea son los protagonistas del mito griego de la primera mujer que cobra vida de una estatua; Ícaro y dédalo, actores principales en los que la relación con la máquina cobra un final trágico… Esa conciencia mítica da pie a personas tan brillantes como Leonardo Da Vinci a crear artilugios mecánicos, aunque muchos no funcionales, sí inspiradores para una gran cantidad de inventores que crearon otro sinfín de artilugios mecánicos como los autómatas de Jacques de Vaucanson. Pero, a pesar de que las máquinas siempre han acompañado al hombre, no se han relacionado de la misma manera a través del tiempo con él.

Para estudiar la forma en la que los individuos han interactuado con los artilugios, podemos dividir la historia en 4 etapas (A partir de las divisiones hechas por el autor Alvin Toffler en su libro “La tercera ola”).

En la primera etapa, el humano se relacionaba de manera simple y directa con sus herramientas: flechas, lanzas, hachas rudimentarias y cuchillos, eran los artificios comunes de esa época, así como los palos, lianas, algunas pieles y vasijas. Desde el punto de vista netamente funcional, la relación “hombre - máquina”, o en este caso “hombre – herramienta” era determinada por la experiencia, la prueba y el error, y la acumulación lenta de conocimientos para optimizar el uso de la energía.

Cuando el hombre conoció la agricultura, se volvió sedentario, lo cual multiplicó las posibilidades de innovación, y a su vez, lo hizo entrar en una segunda etapa histórica. Surgieron los establecimientos ciudadanos, los pueblos, luego las villas, y finalmente los inicios de las ciudades. Los registros históricos pueden dar pie de la cantidad de innovaciones en cuanto a mecanismos, ciencia, técnica y tecnología: el inicio de la documentación de los conocimientos, su reproducción, la evolución de la técnica para dar paso al método científico, una enorme época de oscurantismo en el continente europeo mientras en el americano las tribus indígenas desarrollaban conocimientos en astronomía, agricultura, tejidos, e incluso cañerías.

Y con el renacimiento, la ilustración, la época de las luces, los burgos, la industria y el comercio, se empezó a cocer el caldo de cultivo de la tercera etapa de la historia, la revolución industrial. Se llamó revolución porque, en efecto, transformó de manera radical la forma en la que vivíamos, consumíamos, y percibíamos la existencia. Soportada en el modernismo, y con la idea de “progreso”, la revolución industrial explotó todo el potencial del capitalismo de producción y, asimismo, la cantidad de artilugios técnicos necesarios para la producción en masa de artículos de consumo masivo. Como era de esperarse, esos artilugios necesitaban una mano humana que los administrara y les diera guía en las plantas de manufactura. Y también, como lo relata la historia, los seres humanos pasaron a ser repetidores de movimientos, indefinidos, insertos en la cadena de montaje. Los artilugios generaban movimientos iguales durante largos periodos de tiempo, y el ser humano, como cuerpo biológico y manipulador de estos artilugios, está lejos de ser un dispositivo de repeticiones sucesivas. En ese momento, la relación entre el hombre y la máquina se transformó, pasando de ser una relación directa y apoyada en la prueba y el error, a ser una relación mediada por el entrenamiento, y soportada por la repetición. Esto trajo consigo toda una serie de fenómenos sociales, culturales, existenciales, y sobre todo, objetuales. Basta con ver la película “Metrópolis”, donde el director de la cinta, de la mano de Charles Chaplin, caricaturizan con cierto nivel de crudeza y sarcasmo, la dirección del progreso humano: para que el trabajador rinda más en su labor repetitiva, carente de estímulo creativo, deshumanizadora, y a la que los obreros acuden como ovejas en un rebaño, el dueño intenta conseguir una máquina que les dé de comer mientras trabajan, para que no tengan que reducir la producción a la hora del almuerzo. Obviando la evidente crítica del capitalismo de producción, que pone el capital por encima del individuo violando sus principios fundamentales e ignorando que la existencia del sistema es para facilitar la vida de todos los seres humanos y no solo de unos cuantos, también podemos observar un enorme malestar en la cultura, consecuencia de la explosión industrial.

Recordemos que las líneas de montajes, que requerían una enorme cantidad de obreros, desplazaron grandes masas de personas desde el campo a la ciudad con la promesa vana de un futuro mejor (La revolución industrial estaba basada en la idea del progreso modernista, que fue un fracaso histórico), creando grandes urbes y cinturones de pobreza enormes en ellas. Sin embargo, ese malestar, como cualquier otro, sirve de aliciente para crear transformaciones, y la revolución industrial no lo fue para menos. Al brindarle la posibilidad a una gran cantidad de personas (ciudadanos, habitantes de la “metrópolis), de acceder a objetos de consumo, como electrodomésticos, ya no hablamos de una relación hombre – máquina mediada por el entrenamiento, sino masificada, hiperexplotada, superdesarrollada, impulsada por el consumo, y mantenida por la novedad. Esta serie de artefactos que inundaron la cultura, fueron creando un sedimento artefactual, una impronta, que de alguna manera le decía a las personas cómo debían usar los objetos futuros que compraran, gracias a que en el pasado habían tenido un objeto similar, que funcionaba de manera parecida. Tenemos entonces que la revolución industrial y su devenir, caricaturizado por Chaplin en “Metrópolis”, masificó la interacción hombre – máquina, pasando de ser conocimiento de unos pocos, a necesidad de la masa.

Acá vale la pena hacer otro tipo de análisis: ¿cómo se relacionan los hombres con los objetos recién creados? ¿Cómo es esa interacción? ¿Qué se derivó de la misma? La respuesta está en el diseño industrial. En el momento en que la revolución industrial empezó a producir objetos en masa, no solo se democratizó la técnica, sino que, a su vez, se democratizó la forma, pues todo objeto, aparte de su función utilitarista, posee una función comunicativa, soportada por dicha forma del objeto. Esta forma, o interfaz, es la superficie que el sujeto ve, con la que interactúa, y de la que observa respuestas o le comunica estados del aparato. Y resulta que, en el inicio de la revolución industrial, las interfaces tenían importancia poca o nula a la hora de la manufactura. Los objetos eran “feos”, carentes de formas que evocaran emociones positivas en los individuos, que dieran realimentación apropiada sobre su uso… y es así como la escuela de artes y oficios se dedicaría a mejorar la belleza de los objetos de consumo (Sin éxito, porque una de las cualidades de los objetos producidos en masa es su bajo costo gracias a la masificación del mismo, y los productos diseñados en la escuela de artes eran tan costosos que solo ciertas personas se podían dar el lujo de comprarlos. Sin embargo, es necesario nombrarlos porque sentaron un precedente histórico). La democratización de la belleza, como ellos lo llamaban, sentó un precedente que obligó, primero de manera tentativa y luego de manera directa, a reconstruir los productos de consumo masivo pensando en la forma en la que el usuario interactuaría con ellos, y cómo dicho usuario respondería ante algunos estímulos tanto internos como externos del propio producto.

El diseño industrial se convirtió entonces en el encargado de garantizar una relación hombre - máquina, lo más fluida posible. Y era necesario, pues las reglas del consumo habían cambiado: si en un principio, el usuario compraba un producto y era restringido por la poca cantidad de unidades que cada artesano podía producir del mismo (y también era restringido por el costo que el artesano ponía a su producto, partiendo de la idea de que era único en su clase), ahora, al tener una oferta mayor, podía decidir comprar una serie de artefactos, o no, y no dependía del artesano ni de sus productos exclusivos. Pasamos así, de una economía controlada por los productores, a una en la que el consumidor tenía la última palabra. El consumidor podía levantar una empresa en cuestión de días comprando todos sus productos, o podía destruir todo un imperio de productos decidiendo simplemente no comprarlos. El diseño tenía que hacer bien su labor, de eso dependía la supervivencia de las empresas productoras.

Esa necesidad de mejorar los productos y sus interfaces de comunicación (forma), fueron incubadas y experimentadas fuertemente en la Bauhaus, la primera escuela de diseño industrial del mundo. De esta escuela, surgieron propuestas de interfaces tan famosas como la de la “buena forma” (Que actualmente es la base de los electrodomésticos “Braun” y de la empresa “Apple”), que marcarían los desarrollos objetuales de ahí en adelante. Pero mientras el diseño avanzaba en las configuraciones formales-funcionales de objetos de consumo masivo, la tecnología avanzaba también a su ritmo, creando materiales nuevos, tecnologías de producción distintas, artilugios electrónicos como el transistor (que revolucionó el campo de la electrónica), y todo un sinfín de nuevas herramientas conceptuales que alimentaron al diseño en su tarea de mejorar la relación hombre – máquina, entendiendo máquina no como un trasto usado en la industria, sino como objeto. De hecho, el transistor, aparato diseñado en la época de los 50, fue la semilla de la cuarta fase de la historia de la humanidad. Con el transistor, la electrónica procedió a miniaturizarse y a aumentar el flujo de información que se manejaba en los artefactos creados hasta la fecha. Con la evolución de los chips (miles de transistores en una placa de silicio), los microchips, los microprocesadores y las ciencias electrónicas, surgió una nueva forma de interacción hombre – máquina, la interacción basada en la lectura de estados, soportada por el bagaje histórico de productos usados con anterioridad.

Pero ahí no acaba todo. Precisamente la miniaturización de la electrónica aumentó la potencia computacional de los dispositivos. Cosas que eran impensables a la fecha, se volvieron un acto cotidiano (como las calculadoras de bolsillo, que hacen operaciones que le costarían una gran cantidad de tiempo a alguien no muy versado en los números), dispositivos que tenían la misma potencia computacional que los computadores que enviaron al hombre a la luna, ya eran parte del diario vivir de los hogares; herramientas que antes eran del tamaño de una habitación completa (como el computador ENIAC y el UNIMAC) ya se ubicaban plácidamente en la mesa de cualquier casa. Esa miniaturización y aumento en la potencia computacional de los artefactos, les dieron características que en el pasado no tenían, como controles predictivos, displays indicadores, cierto nivel de autonomía frente al hombre que las manipula, y la capacidad de seguir órdenes ya más intuitivas y cercanas al pensamiento humano. En este caso, la relación hombre – máquina se daba gracias a la cantidad de conocimientos almacenados en el subconsciente de los individuos, de productos similares en el pasado.

Hablamos de artefactos que dan una cantidad relativamente alta de realimentación, para que el usuario tome las mejores decisiones frente a su uso. Y haremos una detención en la historia de la relación humano-máquina para hacer evidente una necesidad humana frente a los objetos. Cuando un humano se relaciona con otro humano, aunque no hablen los mismos idiomas, pueden llegar a entenderse con símbolos y signos rudimentarios gracias a que ambos comparten la misma naturaleza biológica, y están unidos gracias a un legado genético que los hace muy cercanos entre sí. Esta naturaleza biológica es un sedimento cultural-bioquímico compartido por todos los individuos de la faz de la tierra. Y por otro lado, para entender el mundo, el hombre usa su capacidad de pensamiento y deducción de patrones de comportamiento, usándose a sí mismo como elemento patrón; es decir, el hombre antropomorfiza el mundo para poder entenderlo, porque se entiende a sí mismo y busca similitudes en el exterior que le permitan entender el entorno a partir de sus propias emociones. Si el hombre tiende a antropomorfizar el mundo, era de esperarse que lo hiciera con los objetos, y los dotara de sentimientos, les diera forma “humanoide” (Los autos, por ejemplo, son diseñados de acuerdo con sus funciones, pero el frente siempre es diseñado tomando como referente formal el rostro de un animal superior o con rostro antropomórfico) y, sobre todo, tratara de interactuar con ellos como si en realidad fueran cuasi-humanos.

La panacea del diseño de interfaces es ser capaz de construir un objeto cuya relación con el usuario sea prácticamente igual a la de un ser humano con otro semejante.

Y esta panacea está harto lejos de ser conseguida debido a que, hasta la fecha, ha sido imposible dotar a las máquinas del sedimento cultural que comparten todos los seres humanos por ser entes biológicos con características funcionales congruentes. Queremos objetos que claramente muestren su uso a través de su interfaz, que no necesiten instrucciones para ser usados, ni entrenamiento, y que, en la medida d lo posible, no sea necesario usar conocimientos adicionales para usarlo, salvo el bagaje adquirido a través del tiempo y de la manipulación de objetos similares. A este objetivo apuntaba, hasta hace poco, el diseño industrial a la hora de realizar interfaces y tener en cuenta la relación humano – máquina.

Siguiendo con el desarrollo histórico de dicha relación, la miniaturización y avances en las ciencias electrónicas y computacionales dotaron de aún más capacidades a los artefactos modernos, teniendo la posibilidad de incluso hablar con ellos, dejarlos funcionando prácticamente sin la interacción humana, prediciendo las posibles decisiones del usuario, recibiendo órdenes en forma “natural” (comandos hablados, por ejemplo), interpretando las intenciones humanas y reaccionando de manera preventiva en caso de un error accidental… es decir, pasamos de una interacción humano-máquina en la que se necesitaba el bagaje cultural de objetos similares, a una en la que la propia máquina interpreta al humano, y lo elimina de manera parcial del campo de decisiones. Lo que actualmente pretende el desarrollo de interfaces, no es precisamente hacer un objeto que sea de fácil lectura (aunque obviamente siguen existiendo herramientas rudimentarias, trabajos repetitivos, electrodomésticos que se entienden por entrenamiento, productos masificados, etc), sino un objeto que se comunique de manera natural con el hombre, que sea capaz de reaccionar tal como lo hace otro ser humano, para evitar a toda costa la necesidad de adiestramiento del hombre frente al artefacto. De hecho, se trata de sacar al hombre de la relación con las máquinas, para que ellas funcionen de manera autónoma, y brinden al ser humano las necesidades que él requiera sin que deba existir una interacción continua y repetitiva.

¿Hasta dónde llegará esta relación? Los más optimistas afirman que las máquinas harán parte de nuestro organismo, eliminándose completamente la necesidad de esa relación, pues el vínculo es tan fuerte que no se pude identificar el uno del otro. Otros tienen una visión más pesimista, en la que se ve la tierra como una enorme bola de desperdicios, agonizante, en la que la relación hombre – máquina es de servilismo, y en la que se mantienen las divisiones sociales (ahora más marcadas porque

la humanidad se dividirá en aquellos con recursos económicos para acceder a los beneficios que la tecnología puede proporcionarles, y los pobres, sin acceso a estas tecnologías y sin sus mejoras). Finalmente está la visión apocalíptica en la que se asume que el hombre será consumido por su propia idea de progreso, al acabar todos los recursos del planeta y no evitar a tiempo una catástrofe térmica global.

Sin embargo,

el ser humano podría tener una esperanza. La tecnología y las máquinas, con sus componentes electrónicos y sus señales, son muy similares en función a algunos animales primitivos. Es de esperarse que, al ser las herramientas extensiones del propio cuerpo humano, lleguen a integrarse a este de manera tan cercana, que hablemos de una

interacción hombre – máquina integrada en el mismo organismo, interactuando con otros objetos como si fueran extensiones de otros sujetos, y llegando a lo que se conoce en la ciencia ficción como

la “singularidad”, el momento en que hombre y máquina son uno, y que se desdibujan los confines de la realidad e incluso la identidad individual. Suena a ciencia ficción lejana, pero si nos dedicamos a mirar de cerca el desarrollo tecnológico, vemos dispositivos cuya manipulación es a través de comandos de voz, que se integran a la visión del usuario sin necesidad de interfaz (como las Google Glass, o

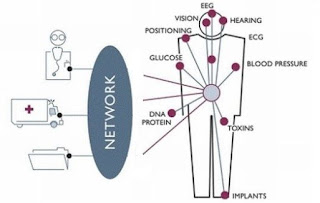

realidad aumentada), celulares táctiles cargados a través de la fricción corporal, redes de área corporal (

Body Area Network), tecnología “vestible” (Wearable computing, como se le llama en los laboratorios), materiales con memoria de forma,

redes de sensores inalámbricos, etc. Pasamos de una era en la que las máquinas eran accionadas de manera directa y basadas en la experiencia, a una en la que las herramientas hacen parte del propio cuerpo humano, en las que la interacción suele ser más que intuitiva, natural, y dejamos atrás a Chaplin en el manicomio, desquiciado por sus trabajos repetitivos con máquinas cuya realimentación es nula, lejos de la manada de ovejas que acude diariamente al matadero a hacer exactamente la misma labor durante muchísimo tiempo, y lejos de jefes que valoren más el dinero que el propio empleado. Es obvio que estas prácticas todavía existen incluso en la actualidad (Como es el caso de las ensambladoras de Apple), pero existe la esperanza de que la tecnología, a través de sus artilugios y de sus avances, pueda lograr el cometido para la que se ha desarrollado durante toda la historia de la humanidad: las máquinas existen para que el ser humano sea libre.